Unsere Multimediaguides sind zur Wartung und Instandsetzung eingeschickt.

Unsere Multimediaguides sind zur Wartung und Instandsetzung eingeschickt.

Sie stehen daher vorläufig nicht zur Verfügung.

Unsere Multimediaguides sind zur Wartung und Instandsetzung eingeschickt.

Unsere Multimediaguides sind zur Wartung und Instandsetzung eingeschickt.

Sie stehen daher vorläufig nicht zur Verfügung.

Objekt des Monats 10/2017

Objekt des Monats 10/2017Beim Objekt des Monats erzählen wir die (Kurz-) Geschichte eines besonderen Objekts aus dem Panzermuseum.

Da wir uns bemühen auch besonders Stücke aus dem Depot vorzustellen, finden sich hier auch ungewöhnliche Objekte und spannende Geschichten.

Wahlplakat der DKP

Inventarnummer: DPM 6.784

Dieses Mal stellen wir ein Objekt des Monats vor, welches wir erst kürzlich erworben haben: Ein Wahlplakat der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP).

Es ist das einzige Plakat der Bundestagswahl 2017, auf dem ein Panzer zu sehen war. Wie der Panzer als Symbol in Debatten genutzt wird, ist für uns immer interessant, weshalb dieses Plakat eindeutig in unsere Sammlung gehört. Heute ist es ‚nur’ ein aktueller Alltagsgegenstand, aber es ist Teil der Kulturgeschichte des Panzers und in 100 oder 200 Jahren kann es für MuseumsbesucherInnen ein spannendes Exponat sein. Ein Museum muss heute auch immer schon für morgen sammeln.

Die Deutsche Kommunistische Partei wurde 1968 in der Bundesrepublik gegründet und war bis 1989 eng mit der SED (Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands) der DDR verbunden. Nach dem Zusammenbruch der realsozialistischen Staaten in den 1990er Jahren verlor die DKP viele Mitglieder; auch die Gründung der PDS (heute Partei Die Linke) als weitere Partei links neben der SPD ließ viele Mitglieder und WählerInnen abwandern. Heute zählt die DKP nur noch 3.500 Mitglieder und erhielt bei der diesjährigen Bundestagswahl lediglich 11.713 Stimmen – was 0,0 % entspricht.

Der Panzer auf dem Plakat der DKP wird als Spardose dargestellt, in welcher Euromünzen verschwinden. Er steht symbolisch für die Bundeswehr, aber auch für deutsche Rüstungsprojekte. Die DKP lehnt alle Einsätze der Bundeswehr als imperialistische Kriegsführung ab; ebenso den Export von deutschen Rüstungsgütern. Diese beiden Aspekte seien integraler Bestandteil des Kapitalismus, als dessen friedlichen Gegenentwurf sie den Kommunismus sehen. Die Investitionen in Armee und Rüstung verdauerhaften in Augen der DKP den zu überwindenden Kapitalismus und müssen daher beendet werden.

Diese Sichtweise spiegelt sich auch im Slogan „Rauf mit den Löhnen. Runter mit der Rüstung.“ wieder. Er nimmt konkret Bezug auf die aktuelle Debatte der Erhöhung des Rüstungsetats, welche aus Sicht der DKP nur mithilfe von Einsparungen an anderen Stellen des Bundeshaushalts oder Steuererhöhungen finanziert werden könne.

Der Panzer steht hier somit stellvertretend für Rüstung, Krieg und Militarismus. Dies zeigt, dass der Panzer noch immer als zentrale Waffe heutiger Kriege gesehen wird und in seiner symbolischen Wirkung nicht von Drohnen oder anderem Kriegsgerät abgelöst wurde.

Objekt des Monats 09/2017

Objekt des Monats 09/2017Beim Objekt des Monats erzählen wir die (Kurz-) Geschichte eines besonderen Objekts aus dem Panzermuseum.

Da wir uns bemühen auch besonders Stücke aus dem Depot vorzustellen, finden sich hier auch ungewöhnliche Objekte und spannende Geschichten.

Gedenkblatt für Angehörige gefallener Soldaten

Inventarnummer: DPM 6.29

Die Lithografie zeigt einen Engel, welcher sich mit einer Hand auf der Brust nach vorn beugt, um einen Eichenzweig auf einen gefallenen Soldaten zu legen. Dieser liegt jedoch, mit einer Hand auf dem Herzen, scheinbar unversehrt und wie schlafend da. Auch die Landschaft des Bildes hat nichts mit dem realen Tod in den Schützengraben des Ersten Weltkrieges zu tun: Der Soldat liegt allein in grünem Gras, lediglich die Dornenranken im Hintergrund erinnern an Stacheldraht.

Kaiser Wilhelm II. gab im Januar 1915 das „Gedenkblatt für die Angehörigen unserer gefallenen Helden“ in Auftrag und ergänzte den Entwurf des Künstlers Emil Doepler um einen Bibelspruch aus dem Johannesevangelium. Die vollständige Zeile lautet: „Daran haben wir die Liebe erkannt, dass Er sein Leben für uns gelassen hat; und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen.“ Emil Doepler war Kunstgewerbegrafiker und bekannt für Illustrationen zur Götterwelt der Germanen im Jugendstil. Darüber hinaus gestaltete er Flaggen und Wappen und war als Professor an der Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbemuseums in Berlin tätig.

Das Gedenkblatt wurde nach dem Tod eines Soldaten dessen Ehefrau oder Eltern zugesandt oder überreicht. Für die Ermittlung der Adressen und den Versand war das Ersatzbataillon des Regiments des Verstorbenen zuständig. Die Vergabe des Gedenkblattes sollte den Hinterbliebenen die Anerkennung des Vaterlandes verdeutlichen und blieb bis Kriegsende bestehen. Der Name, das Todesdatum sowie der Truppenteil des Soldaten wurden handschriftlich eingetragen. Im Angesicht des massenhaften Sterbens des Ersten Weltkrieges haben die Angehörigen jedoch selten zeitnah ihre Blätter erhalten, dieses wurde erst 9 Monate nach dem Tod des Mannes an seine Witwe verliehen.

Objekt des Monats 08/2017

Objekt des Monats 08/2017Beim Objekt des Monats erzählen wir die (Kurz-) Geschichte eines besonderen Objekts aus dem Panzermuseum.

Da wir uns bemühen auch besonders Stücke aus dem Depot vorzustellen, finden sich hier auch ungewöhnliche Objekte und spannende Geschichten.

Französischer Helm des Ersten Weltkrieges – Modell „Cervelière“

Inventarnummer: DPM 1.402

Zu Beginn des Ersten Weltkrieges gab es keine Stahlhelme. Die verschiedenen Nationen zogen mit ihren traditionellen Kopfbedeckungen ins Feld. Die Deutschen mit der ledernen Pickelhaube, die Franzosen mit ihrer Képi, einer Kappe aus Filz.

Als der Bewegungskrieg im Herbst 1914 zu einem Stellungskrieg überging und sich die Gegner in Schützengräben eingruben, veränderten sich auch die Verletzungen. Nun waren die Soldaten nicht nur von direkten Treffern gefährdet. Der Anteil von Verletzungen durch Artilleriesplitter stieg auf fast 80 Prozent – etwa ein Viertel hiervon waren Kopfverletzungen, welche die Soldaten töteten oder grausam verstümmelten.

Eilig wurden in Frankreich Stahlkalotten hergestellt, einfache Metallhauben mit einer Stärke von 0,5 bis 1 mm, welche unter dem Képi getragen werden sollten. An den Seitenlöchern sollten sie in die Képi eingenäht werden. Vom Winter 1914 bis März des nächsten Jahres wurden 700.000 Stück ausgeliefert, doch die Soldaten trugen sie nur ungern. Es wurden nur drei Größen produziert, die meisten jedoch in der mittleren Standardgröße. Sie passten demnach nicht richtig und waren sehr unangenehm zu tragen: Im Winter übertrug der Stahl die Kälte direkt auf den Kopf, im Sommer entstand unter der Kalotte eine starke Hitze. Die Soldaten begannen, sie über die Képi zu tragen, womit der ohnehin geringe Schutz sich noch weiter reduzierte.

Im Februar 1915 gab das französische Kriegsministerium schließlich die Entwicklung eines Stahlhelms in Auftrag. Im September 1915 wurden dann die markanten Adrian-Helme ausgegeben, welche die Franzosen in abgewandelter Form bis in den Zweiten Weltkrieg begleiteten.

Wie die Kalotte getragen werden sollte, lässt sich auf diesem historischen Bild erkennen (Foto Nr. 18):

Objekt des Monats 07/2017

Objekt des Monats 07/2017Beim Objekt des Monats erzählen wir die (Kurz-) Geschichte eines besonderen Objekts aus dem Panzermuseum.

Da wir uns bemühen auch besonders Stücke aus dem Depot vorzustellen, finden sich hier auch ungewöhnliche Objekte und spannende Geschichten.

Max und Moritz im Felde – Eine lustige Soldatengeschichte, Verlag Otto Schloß, Berlin 1915.

Inventarnummer: DPM 6.13

Mit diesem Max und Moritz-Bildband fand der Erste Weltkrieg 1915 auch Einzug in deutsche Kinderzimmer. Dass die Figuren als Helden für diesen Band gewählt wurden, lag vor allem an ihrer Popularität. Wilhelm Buschs erste Max und Moritz-Geschichte wurde 1865 wegen ihres beißenden Humors und ihrer Brutalität abgelehnt, da sie zu unverblümt dem biederen Bürgertum den Spiegel vorhielt. Sieben Jahre nach seinem Tod erschien „Eine lustige Soldatengeschichte“, welche zwar die Figuren und den derben Humor, jedoch nicht mehr die Gesellschaftskritik von Wilhelm Busch enthielt. Max und Moritz traten in den Militärdienst und damit ganz in den Dienst der Kriegspropaganda.

Die beiden Figuren melden sich hierin freiwillig zum Militärdienst und durchlaufen alle bekannten Bereiche dieses Krieges, vom Schützengraben bis in ein U-Boot, von der West- bis Ostfront. Neben einen Einblick in das militärische Leben greift das Kinderbuch auch bekannte Stereotype auf, so gibt es in Frankreich gutes Essen und schöne Frauen, während in Russland die Menschen als primitiv und unkultiviert dargestellt werden:

„Wer aus reiner Winterluft

Kommt mal plötzlich in den Duft,

Der im Russenbauernhaus,

Dem geht leicht die Puste aus.

Solch Geruch ist ganz unsäglich,

Und man fragt sich „Wie ist´s möglich?“

[…]

Hier sollt´ Max und Moritz bleiben,

Stießen gleich sich in die Seiten:

‚Riecht das hier nach armen Leuten.’“

Überraschend ist auch die Schonungslosigkeit, mit welcher der Kriegsalltag angesprochen wird. So geht es auffallend oft um die unzureichenden Mahlzeiten im Militär und um den Diebstahl von Lebensmitteln aus der Zivilbevölkerung, welche jedoch selbst an Hunger leidet:

„Manchmal soll´s im Lagerleben

Sehr spät Mittagessen geben,

Und nach einer dunklen Sage

Manchmal erst am nächsten Tage.

[…]

Willst Du sogar bar berappen,

Ach, solch guten Happen-Pappen,

Kriegst Du nicht für schweres Geld,

Weil´s den Leuten selber fehlt.“

Max und Moritz befinden sich im Laufe der Geschichte immer wieder in lebensbedrohliche Situationen: Sie ertrinken, erfrieren und verhungern beinahe, geraten in Gefangenschaft und sollen gehängt werden oder bringen sich durch ihre Streiche selbst in Gefahr. Doch auch das Schicksal der Gegner wird angesprochen:

„Schon im nächsten Augenblick

Haben sie ihn [den Franzosen] beim Genick,

Und was dann mit ihm geschehn,

Wolln wir nicht im Bilde sehn.“

Mit diesem Bildband sollte die Kriegspropaganda auch den Kleinsten nähergebracht werden. Soldatenalltag und Kriegsgeschehen werden hier zwar als gefährlich dargestellt, jedoch letztlich nur als ein großes Abenteuer, an dessen Ende man wieder nach Hause kommt. Für viele Väter der Kinder ging die Soldatengeschichte jedoch nicht so glücklich aus.

Inv. Nr.: LS CACO 1928

Diese Hohlladungsgranate im Kaliber von 105 mm wurde im Jahr 1971 hergestellt und beispielsweise im Leopard 1 verwendet...

Wir haben wieder einen Tiger! Nachdem unsere Leihgabe ja zu einer Veranstaltung nach Overloon gereist war, ist das Fahrzeug nun gleich dort geblieben. Und wir haben als Ersatzleihgabe nun den ...

Das Museum ist sowohl Himmelfahrt als auch an alle Pfingsttagen, auch am Pfingstmontag, geöffnet.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Inv. Nr.: DPM 1.74.1-2

Im Ersten Weltkrieg standen die Armeen erst am Anfang ihrer Motorisierung. Für den industrialisierten Krieg mussten Mill...

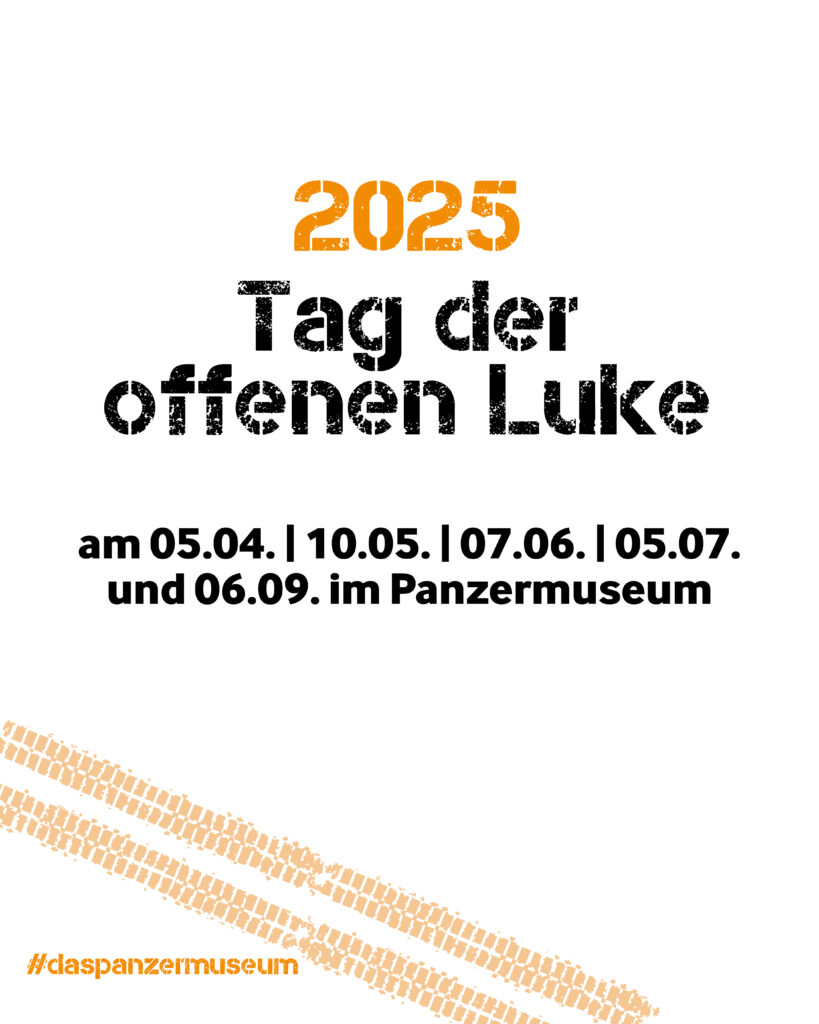

Tag der offenen Luke:

An diesem Tag öffnen die ehrenamtlichen Hobbykommandanten ausgewählte Fahrzeuge. So können unsere Besucher:innen einen seltenen Blick in und auf die Fahrzeuge werfen, der son...