Objekt des Monats 07/2024

Beim Objekt des Monats erzählen wir die (Kurz-) Geschichte eines besonderen Objekts aus dem Panzermuseum. Da wir uns bemühen auch besonders Stücke aus dem Depot vorzustellen, finden sich hier auch ungewöhnliche Objekte und spannende Geschichten.

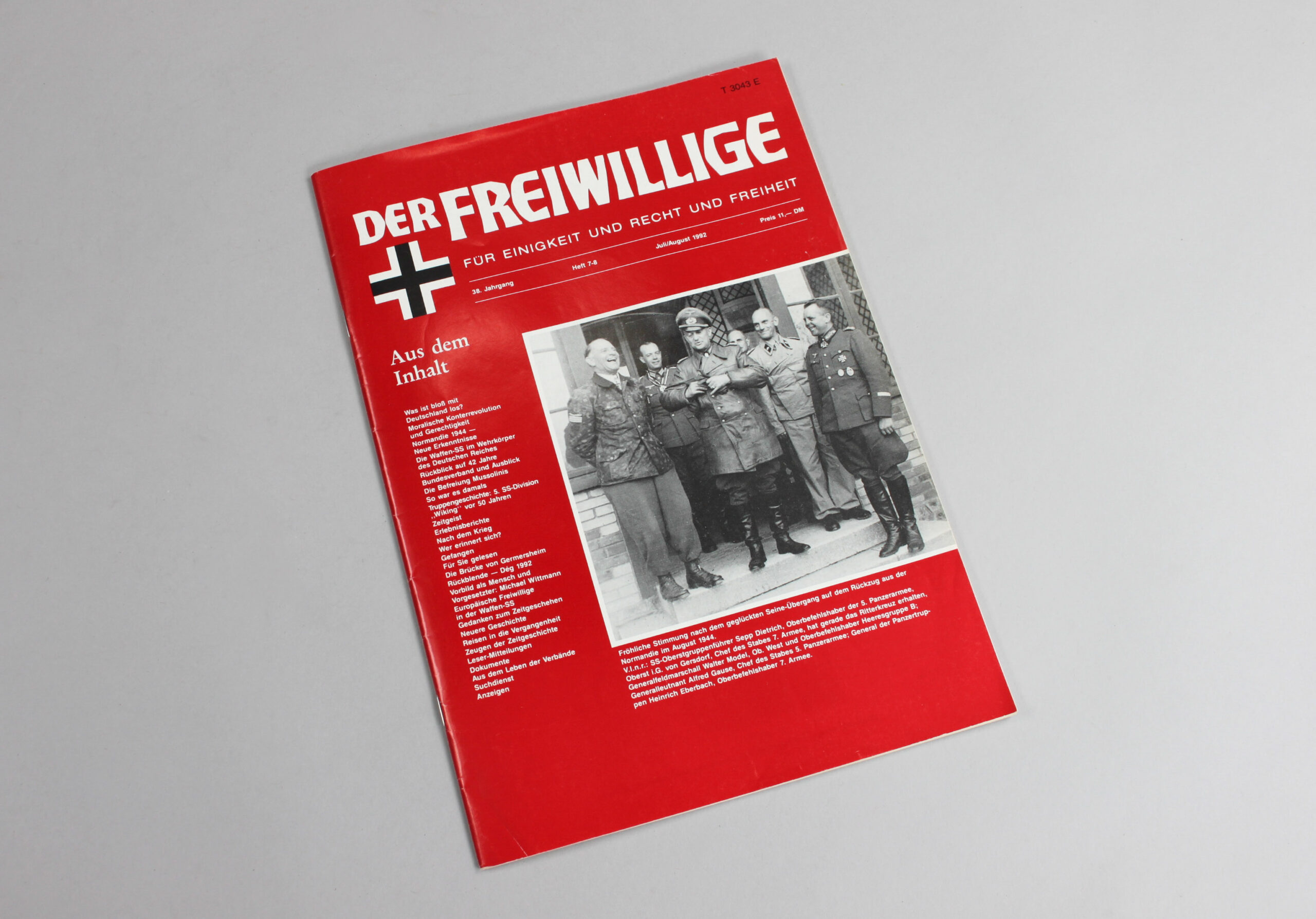

Zeitschrift „Der Freiwillige“, 1992

Inv. Nr.: Ü 588

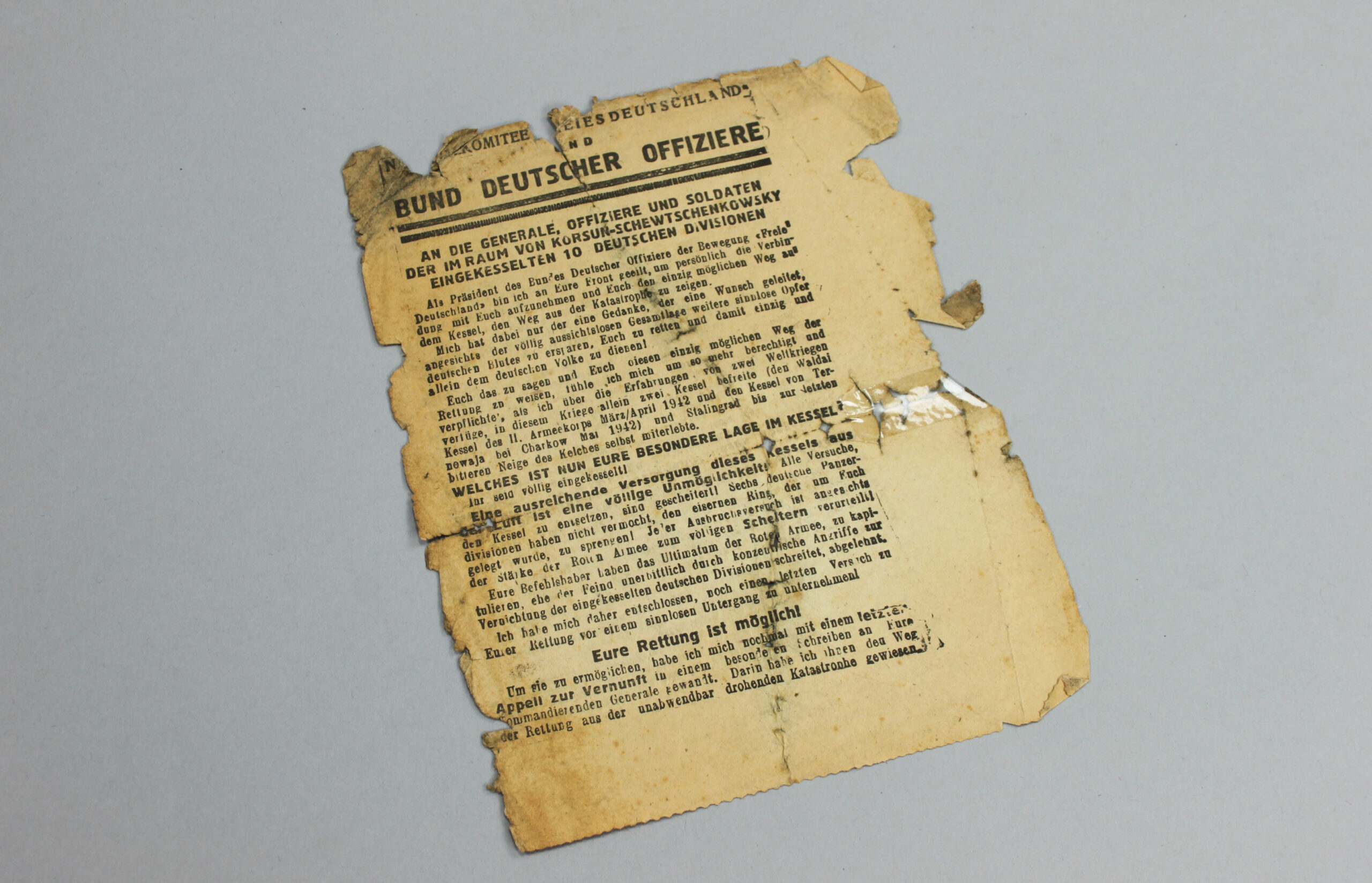

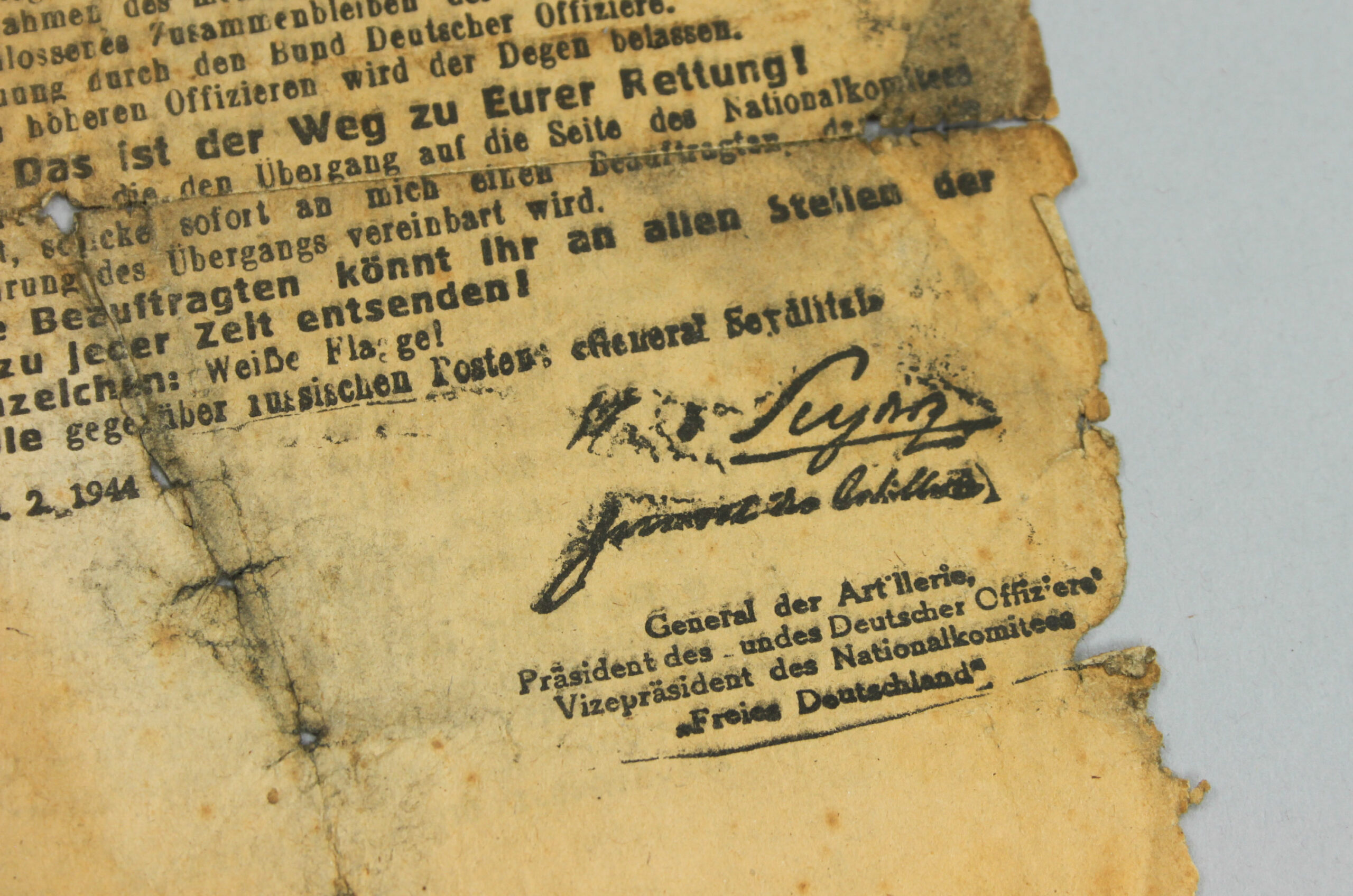

„Der Freiwillige“ war eine monatlich erscheinende Veteranenzeitschrift der ehemaligen Waffen-SS, die von 1955 bis 1992 vom Bundesverband der „Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit“ (HIAG) herausgegeben wurde. In der jungen Bundesrepublik existierten zahlreiche Veteranenvereinigungen, neben Verbänden ehemaliger Wehrmachtsoldaten auch von Veteranen der Waffen-SS, die zum Teil kooperierten und konkurrierten. Insbesondere für die etwa 250.000 ehemaligen Mitglieder der Waffen-SS in der Bundesrepublik waren die Organisationen Anlaufpunkt für soziale und juristische Unterstützung. Der Bundesverband der HIAG war der Versuch, letztere zu vereinigen und damit ihr politisches Gewicht weiter zu stärken. Kernziel der Lobbyarbeit der HIAG war trotz der Einstufung der Waffen-SS als „verbrecherische Organisation“ die Angleichung der Rentenansprüche an die der Wehrmachtsoldaten, weshalb sie den Anschein der Waffen-SS als „ganz normale Soldaten“ forcierte.

Die Verbandszeitschrift „Der Freiwillige“ fungierte als Mitteilungsblatt, aber auch zur Fortführung der gemeinsamen Ideologie sowie ihrer Neuverortung in der Bundesrepublik. So verweist schon der Untertitel des Heftes mit „Für Einigkeit und Recht und Freiheit“ auf eine der Kernstrategien des Verbandes zu ihrer politischen Legitimation: Skandalen trat die HIAG stets mit demokratischen Bekenntnissen entgegen, um einem möglichen Verbot der Organisation zu entgehen. Im Laufe der 1980er Jahre vertiefte sich jedoch die Diskrepanz zwischen diesen Aussagen und dem Verhalten der Mitglieder der Organisationsbasis, die sich zunehmend offen rechtsradikal äußerten. 1991 wurde die Auflösung des Bundesverbandes beschlossen und Ende 1992 durchgeführt. Dies war auch darin begründet, dass die Führungsebene die HIAG als „zeitgebundene Vereinigung“ verstand, die auf die Lebenszeit der Veteranen begrenzt war. Andere Vereinigungen wie Landesverbände und Truppenkameradschaften bestanden weiter, zum Teil durch die Kinder und Enkel der Veteranen.

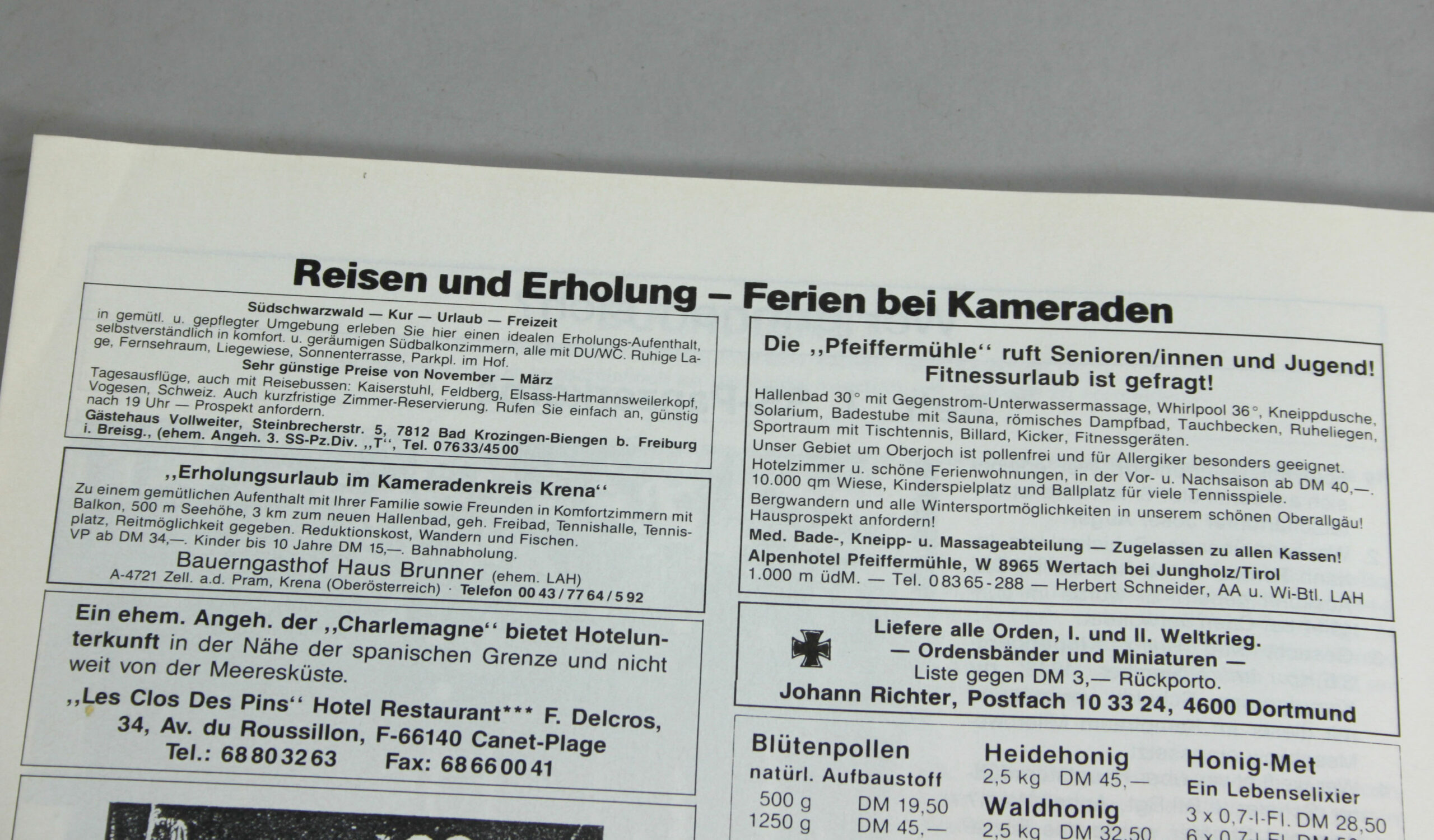

In einem der letzten Hefte des Bundesverbandes* ist die ideologische Leitlinie der HIAG noch immer ablesbar. Die Abhandlungen zu historischen Themen beruhten häufig auf persönlichen Erfahrungen und führten den Mythos der Waffen-SS als Elite-Truppe sowie einer „Europäischer Armee“ weiter. Dabei bewegten sich die Inhalte zumeist nur knapp innerhalb des strafrechtlich erlaubten: So wurden der Holocaust oder Verbrechen nicht aktiv geleugnet, sondern beispielsweise mit der Zitation von ausländischen vermeintlichen Zeitzeug:innen oder Autoren infrage gestellt. In Artikeln zu Ritterkreuzträgern wie Michael Wittmann, zum Teil mit persönlichen Erinnerungen der Autoren an die Personen, wurde die Heroisierung der Ritterkreuzträger der Waffen-SS weiter tradiert. „Der Freiwillige“ drehte sich jedoch nicht nur um die Vergangenheit – auch aktuelle politische Ereignisse und Debatten wurden verfolgt und kommentiert, häufig mit Referenz auf den Zweiten Weltkrieg. Das Vorwort dieses Heftes mit dem Titel „Was ist bloß mit Deutschland los“ schrieb beispielsweise Hubert Meyer, ehemaliger SS-Regimentskommandeur und von 1969 bis Auflösung des Bundesverbandes Sprecher der HIAG. Darin bezeichnete er Geflüchtete als „Scheinasylanten und Wohlstandsflüchtlinge“ die „unser Land überschwemmen“ und „Fremde, die in Jahrhunderten nicht ein Mosaiksteinchen zur deutschen Kultur, zu deutschem Werden und Bestand beigetragen haben“ und setzt dies in Verbindung mit der deutschen Geschichte: „In dieser Lage wollen verantwortliche Politiker das um ein Viertel seines Landes beraubte Deutschland, das nach Kriegsende schon 12 Millionen deutsche Flüchtlinge aufnahm, zu einem Einwanderungsland machen.“ Meyer bediente sich somit rechtsradikalen Narrativen und Chiffren, die sich auch fast 50 Jahre nach Kriegsende nicht verändert hatten. „Der Freiwillige“ wurde bis 2014 herausgegeben und ging dann in DMZ Geschichte auf, die dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen ist.*

*Ergänzung: Mit der Auflösung des Bundesverbandes 1992 wurde die Zeitschrift nicht mehr von diesem herausgegeben, lief jedoch bis 2014 weiter.

Literatur:

Wilke, Karsten: Die „Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit“ (HIAG) 1950-1990, Veteranen der Waffen-SS in der Bundesrepublik, Paderborn u.a. 2011.

Schulte, Jan Erik / Lieb, Peter / Wegner, Bernd: Die Waffen-SS – Neue Forschungen, Paderborn u.a. 2014.

Lehnhardt, Jochen: Die Waffen-SS: Geburt einer Legende – Himmlers Krieger in der NS-Propaganda, Paderborn u.a. 2017.